Riceviamo da un carissimo amico, e pubblichiamo, la foto dell’Altare dedicato a San Gregorio Magno nella chiesa dei SS. Andrea e Gregorio al Celio in Roma, costruita sulla casa di S. Gregorio

Archivio mensile:aprile 2012

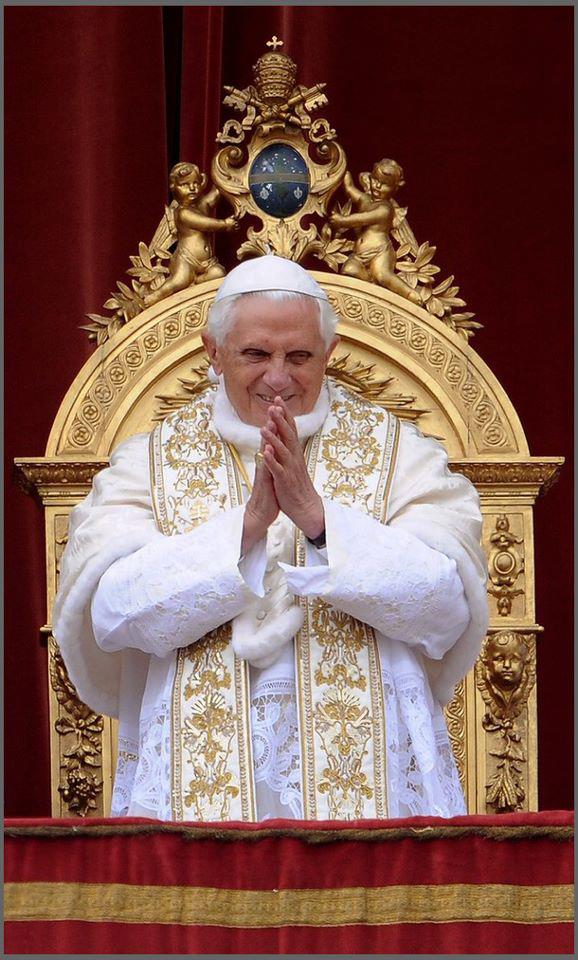

La riforma liturgica del Concilio Vaticano II nell’insegnamento di Benedetto XVI

di don Nicola Bux

(Relazione al Convegno sul Summorum Pontificum – Madrid, 24 aprile 2010)

1. “Nel nostro tempo in cui in vaste zone della terra la fede è nel pericolo di spegnersi come una fiamma che non trova più nutrimento, la priorità che sta al di sopra di tutte è di rendere Dio presente in questo mondo e di aprire agli uomini l’accesso a Dio. Non ad un qualsiasi dio, ma a quel Dio che ha parlato sul Sinai; a quel Dio il cui volto riconosciamo nell’amore spinto sino alla fine(cfr Gv 13,1) in Gesù Cristo crocifisso e risorto”[1]. Se Dio sparisce dall’orizzonte dell’uomo, questi perde l’orientamento con le conseguenze deleterie che constatiamo, in primis la deriva etica e l’immoralità. Ora, la Chiesa e il Successore di Pietro esistono per condurre gli uomini a Dio e in secondo luogo unire i credenti. Queste le ragioni addotte da Benedetto XVI, della revoca della scomunica ai vescovi della Fraternità S.Pio X fondata da Mons.Marcel Lefebvre.

1. “Nel nostro tempo in cui in vaste zone della terra la fede è nel pericolo di spegnersi come una fiamma che non trova più nutrimento, la priorità che sta al di sopra di tutte è di rendere Dio presente in questo mondo e di aprire agli uomini l’accesso a Dio. Non ad un qualsiasi dio, ma a quel Dio che ha parlato sul Sinai; a quel Dio il cui volto riconosciamo nell’amore spinto sino alla fine(cfr Gv 13,1) in Gesù Cristo crocifisso e risorto”[1]. Se Dio sparisce dall’orizzonte dell’uomo, questi perde l’orientamento con le conseguenze deleterie che constatiamo, in primis la deriva etica e l’immoralità. Ora, la Chiesa e il Successore di Pietro esistono per condurre gli uomini a Dio e in secondo luogo unire i credenti. Queste le ragioni addotte da Benedetto XVI, della revoca della scomunica ai vescovi della Fraternità S.Pio X fondata da Mons.Marcel Lefebvre.

Queste ragioni si ritrovano nel Proemio della Costituzione sulla sacra Liturgia, il primo testo fondamentale del concilio ecumenico Vaticano II, che “ritiene suo dovere interessarsi in modo speciale anche della riforma(instaurandam) e dell’incremento (fovendam) della Liturgia” (1). Quantunque si parli nei testi magisteriali di “riforma liturgica del Concilio (liturgica Concilii reformatio)”[2], il verbo ‘instaurare’ – tanto in latino tanto in italiano – va inteso come restaurare e non già come trasformare. ‘Instaurare’, allora, significare ‘ritornare ai fondamenti’. Mi sembra questo il senso di ‘riforma’ nell’insegnamento di Benedetto XVI e prima di Joseph Ratzinger teologo e prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede: “Io sono evidentemente per il Vaticano II, che ci ha portato tante belle cose. Ma dichiarare ciò insuperabile e giudicare inaccettabile ogni riflessione su ciò che noi dobbiamo riprendere dalla storia della Chiesa, ecco un settarismo che io non accetto! […] io sono per la stabilità! Se si cambia la liturgia ogni giorno, essa non è più vivibile! Bisogna anche avere un po’ di memoria: personalmente, tutto quello che ho vissuto in più di settanta anni ha nutrito la mia spiritualità. Ma, d’altra parte, il fissismo – “Ora tutto è fatto…” – è comunque sbagliato. Infatti, spetta ad ogni generazione valutare ciò che si può migliorare per essere sempre più conformi alle origini e al vero spirito della liturgia. E io penso che ci sia effettivamente materia anche oggi, per la nuova generazione, per “riformare la riforma”. Non attraverso delle rivoluzioni (io sono un riformista, non un rivoluzionario…), ma cambiando ciò che deve essere cambiato. Dichiarare ogni riforma impossibile mi sembrerebbe un dogmatismo assurdo”[3].

2. Ora veniamo alla liturgia come intesa dalla Costituzione liturgica. La Chiesa è una realtà divina e umana, permanentemente rivolta a Gesù Cristo che riconosce presente in mezzo a lei grazie alla potenza dello Spirito Santo (cfr Sacrosanctum Concilium 7): tale riconoscimento si chiama adorazione, cioè una religione o relazione di culto pubblico integrale o – dal greco – liturgia, che imita quella celeste come è descritta nell’Apocalisse (cfr ivi). Lo sforzo imitativo tra quella celebrata in terra e la celeste porta necessariamente a deformazioni che necessitano poi di ri-forme, a cominciare da quella di se stessi, cioè della Chiesa e quindi della liturgia. Il fine della liturgia è la gloria e l’adorazione del Signore e non l’esibizione o peggio esaltazione di sé. Più l’uomo dà gloria a Dio Padre e più si salva. Bisogna sapere che il cielo è aperto da quando Gesù Cristo il Figlio di Dio vi è salito con l’Ascensione e dal quale egli scende nella liturgia con tutti i suoi santi (cfr 8). Tale esercizio di mediazione tra Dio e l’uomo è la liturgia e lo compie il sacerdote, dal latino ‘sacrum’, perciò “è azione sacra per eccellenza”( 7). Sacro non è la stessa cosa di santo: sono due concetti diversi. Il primo termine riguarda cose fisiche o giuridiche (la vita, la legge…); il secondola persona. Unfedele laico può essere un santo, un sacerdote può non essere santo, anche se è un ministro sacro. Infatti può amministrare ‘cose sante’, i sacramenti, ma non essere santo. La definizione del sacro è l’irruzione della Presenza divina, della vita soprannaturale, il massimo di vita e di purezza: è questo il criterio per ordinare i segni nella liturgia.

La sacra o divina liturgia – termini con cui è definita rispettivamente dai latini e dagli orientali “non è una rappresentazione fredda e priva di vita degli eventi del passato o un semplice e vuoto ricordo di un tempo passato. Ma piuttosto Cristo stesso sempre vivente nella sua Chiesa” [4]. La presenza di Cristo cambia nel suo essere l’uomo, toccando e santificando tutti i momenti della vita [5], unendo gli uomini e proponendo la Chiesa quale segno di salvezza che raccoglie i dispersi[6]. Così scrive Pio XII nella enciclica Mediator Dei, fondamentale per comprendere la Costituzione liturgica: si capisce meglio la celebre frase: “la liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù” (cfr 10). Soprattutto “i segni visibili, di cui la sacra liturgia si serve per significare le realtà divine invisibili, sono stati scelti da Cristo o dalla Chiesa”(33): questo è essenziale per capire la sua sacralità, quindi la sua immutabilità. E’ di istituzione divina, possiamo dire di diritto divino ed è opus publicum. Si configura qui l’ ius o dimensione giuridica della liturgia. Forse la valutazione di alcuni studiosi per i quali “SC 21 distingue la parte mutabile della liturgia dalla parte immutabile senza però definire quale quest’ultima sia”[7] può essere riveduta almeno quanto ai principi.

Quindi l’ “accurata riforma generale” della liturgia che il Vaticano II riprendeva in continuità con la Mediator Dei e l’opera di Pio XII aveva tali intenti; non certo toccare questa “parte immutabile, perchè di istituzione divina” (Sacrosanctum Concilium 21), ma quelle parti in cui “si fossero insinuati elementi meno rispondenti all’intima natura della liturgia, o si fossero resi meno opportuni” (ivi). Tale riforma doveva tener conto di alcune norme generali: che regolare la sacra liturgia compete unicamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto (non in deroga ma in applicazione), al vescovo ed entro certi limiti alle assemblee episcopali territoriali. “Perciò nessun altro, assolutamente, anche se sacerdote, aggiunga, tolga o muti alcunché di sua iniziativa, in materia liturgica”(22,3); anche per il fatto che: “Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa …” (26).

La Costituzione liturgica pone una condizione per la riforma: “Per conservare la sana tradizione e aprire però la via ad un legittimo progresso, la revisione delle singole parti della liturgia deve essere sempre preceduta da un’accurata investigazione teologica, storica e pastorale. Inoltre si prendano in considerazione sia le leggi generali della struttura e dello spirito della liturgia, sia l’esperienza derivante dalla più recente riforma liturgica e dagli indulti qua e là concessi. Infine, non si introducano innovazioni se non quando lo richieda una vera e accertata utilità della Chiesa, e con l’avvertenza che le nuove forme scaturiscano in maniera in qualche modo organica da quelle già esistenti. Si evitino anche, per quanto è possibile, notevoli differenze di riti tra regioni confinanti”(23).

Si deve constatare, insieme ad autorevoli studiosi che pure erano stati periti conciliari, che tale auspicio è stato disatteso. Un esempio: la Costituzione liturgica raccomanda che i riti non abbiano bisogno di molte spiegazioni (cfr ivi, 23), ma solo nei momenti più opportuni (cfr 35,3); invece si assiste a liturgie dove l’eloquenza dei segni è subissata da una colluvie di parole e didascalie che impediscono ai primi di parlare al cuore del fedele.

Un altro esempio: si invita a ristabilire nella Messa ciò che è caduto in disuso, secondo la tradizione dei padri(cfr 50): l’uso del latino, da conservare nei riti latini (cfr 36,1), mentre la lingua volgare si concede nelle letture e monizioni, in alcune preghiere e canti, nell’orazione comune e altre parti spettanti al popolo (cfr 54); si esorta anche a che “si abbia cura però che i fedeli possano recitare e cantare insieme, anche in lingua latina, le parti dell’Ordinario della Messa che spettano ad essi”(54); per i chierici l’ufficio divino in lingua latina (cfr 101,1). Perché il latino? La liturgia non è una devozione privata nella quale rivolgersi a Dio in modo individuale, con la propria lingua, ma azione pubblica della Chiesa che per l’occidente ha la sua lingua liturgica e sacra, il latino, fattore di unità ecclesiale oltre che culturale. Inoltre, il latino è garanzia di ortodossia del linguaggio dottrinale e liturgico. Certo, la comunicazione di Dio all’uomo nella Scrittura è giusto che per essere compresa possa avvenire nella liturgia anche in lingua vernacola; ma è altrettanto degno e giusto che la comunicazione della Chiesa col Signore avvenga ‘una voce dicentes’, come fa comprendere l’espressione conclusiva del prefazio: e il latino esprime ciò adeguatamente. Gli orientali questo principio l’hanno conservato, usando, per esempio, l’aramaico, il greco antico e lo slavo ecclesiastico. Poi, non conserviamo nella liturgia latina parole ebraiche e greche come amen, alleluia, osanna? Nella cosiddetta società multiculturale odierna e con lo strumento di internet, l’argomento dell’incomprensibilità del latino è superato, in primis per i giovani.

Così per il gregoriano: la Costituzione liturgica afferma che è riconosciuto dalla Chiesa e gli è riservato nella liturgia il posto principale perchè è il canto proprio della liturgia romana (cfr 116) e i suoi libri sono da rieditare: lo ha fatto Paolo VI col Graduale simplex (36,1, 37 e 117). Il gregoriano è musica sacra perchè ha una oggettività che prescinde dal gusto soggettivo, anche se se ne serve. Perciò, va rimediata la sparizione del repertorio musicale rimpiazzato dalla musica derivata dalla cultura profana, secolarizzata e incompatibile col Vangelo. Quanto all’arte sacra, per garantirla la Chiesa si riserva il diritto di essere arbitra delle forme artistiche (Ivi,122) e di valutare ciò che può essere ritenuto sacro perché rispondente alla fede, alla pietà e ai canoni della tradizione (cioè le norme religiosamente tramandate), allontanando dalla casa di Dio quelle contrarie “che offendono il genuino senso religioso,o perché depravate nelle forme, o perché mancanti, mediocri o false nell’espressione artistica”(124). In tal senso la Costituzione invita alla revisione dei canoni dell’arte sacra (cfr 128).

3. C’è un insegnamento previo di J. Ratzinger che traduce la Costituzione liturgica: da dottore privato, teologo perito del Concilio e prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha prodotto studi alcuni dei quali ora raccolti nell’Opera omnia e in parte reperibili in Davanti al Protagonista e soprattutto nell’Introduzione allo spirito della liturgia tradotto in molte lingue. Da collaboratore di Giovanni Paolo II, nella enciclica Ecclesia de Eucharistia a cui è seguita la Istruzione Redemptionis sacramentum.

Alcuni mesi prima dell’elezione pontificia, egli si è appellato ad un’altra riforma liturgica che rappresenterebbe un vero “sviluppo organico” in rapporto al movimento liturgico come si è svolto fino al 1948 e che ha preso corpo nelle riforme di Pio XII. Egli presenta la riforma post-conciliare come una deviazione della vera riforma pensata in Concilio e che questo stesso avrebbe voluto armonicamente continuare: non di rottura ma di continuità, per usare i termini da lui stesso usati nel celebre passaggio sull’ermeneutica del Concilio nel discorso tenuto alla Curia Romana il 22 dicembre 2005 a pochi mesi dall’elezione. Paolo VI aveva istituito un Consilium ad exsequendam (per eseguire) la Costituzione liturgica non per interpretarla o stravolgerla. Ci sarà bisogno dello studio d’archivio, in specie del diario del segretario mons. Bugnini, per capire se le prime riforme postconciliari, quelle del 1964-1965, fossero nell’alveo stabilito dal concilio, prima della svolta radicale del 1967 con la cosiddetta “messa normativa” presentata al sinodo dei vescovi e che sorprese la maggior parte di loro: una messa nuova in cui era abolita la specificità essenziale della liturgia romana, cioè la preghiera eucaristica unica. Questo giudizio è condiviso oggi da non pochi liturgisti [8].

Ora che è pontefice, con l’Esortazione Sacramentum caritatis e il Motu proprio Summorum Pontificum, si può parlare di avvio della “riforma della riforma”. La liturgia resta sempre «culmine e fonte» della vita della Chiesa (cfr Sacramentum caritatis nn. 3, 17, 70, 76, 83, 93).

Dunque, nell’insegnamento di Benedetto XVI la riforma della liturgia deve avvenire in modo organico, modificarsi un po’ come si modifica il paesaggio, in modo impercettibile, naturale nell’evoluzione. In tal senso vanno intesi i principi generali per il restauro e l’incremento della liturgia nella Costituzione conciliare. La chiave per capire i successivi articoli è il 14: lo scopo della riforma è la partecipazione dei fedeli, ove il termine actuosa, tradotta con attiva, significa invece interna e contemplativa, di mente e di cuore [9]; così l’hanno sempre intesa e raccomandata la tradizione e i pontefici.

Lo spirito da cui scaturisce la riforma è indicato nei n 15-19: la riforma comincia dall’educazione e formazione del clero, a cominciare dal seminario, e dei laici a partire dal catechismo, allo “spiritu et virtute liturgiae”, altrimenti si tratta di attivismo. I fondamenti della liturgia sono ora reperibili nel Catechismo della Chiesa Cattolica art. 1077-1112.

L’alveo in cui deve rimanere la riforma dei riti è descritto, come già detto, nell’“avvertenza” di Sacrosanctum Concilium 23: “…che le nuove forme scaturiscano in maniera in qualche modo organica da quelle già esistenti”. Questo richiama l’art. 50 circa l’instaurazione di pratiche cadute in disuso. La frase cruciale del 23: “non si introducano innovazioni se non quando lo richieda una vera e accertata utilità della Chiesa” spiega che la riforma che il concilio dava mandato di fare, non era un ‘assegno in bianco’ per una riforma liturgica radicale, ma per una equilibrata e moderata, prudente e tradizionale. Per esempio, circa la riforma della Messa, la Commissione liturgica del Concilio aveva assicurato i padri così: “Hodiernus Ordo Missae, qui decursu saeculorum succrevit, retinendus est”[10]. Cosa è successo con quella promulgata nel 1969?

4. Dunque il concilio ha voluto dire che la liturgia è suscettibile di riforma, ma deve essere uno sviluppo organico e non un’innovazione radicale. In tal senso si sono espressi studiosi come Jounel. La Chiesa non deve inventare le forme dei suoi riti, nati dalla tradizione apostolica, non deve la liturgia apparire come una rottura col passato o come una rivoluzione dei riti. La liturgia è vita e questa, ordinariamente non si sviluppa attraverso mutamenti repentini [11]. La riforma postconciliare è andata oltre i legittimi e tradizionali confini che il concilio stesso aveva stabilito: pur enunciando i principi in modo preciso “la loro forza normativa vien fortemente attenuata dalle non poche e sempre generiche eccezioni previste…A tali eccezioni, infatti, va ricondotta la rozza situazione di anarchia liturgica ch’è sotto gli occhi di tutti e sta quotidianamente ingigantendosi”[12].

Se la liturgia ha subito seri danni, come va riparata? 1. Seguire il Papa che sa bene come fare; 2. Studiare; 3. Celebrare degnamente. “Ciò che era sacro rimane sacro”, ha scritto nel Motu proprio. Dove cominciare la riforma della riforma? “dalla presenza del sacro nei cuori, la realtà della liturgia e il suo mistero”[13]. Un mistero che ha bisogno di spazio interiore ed esteriore. Perciò vanno eliminate le “deformazioni della liturgia al limite del sopportabile”[14]. La liturgia non può essere fabbricata, perciò c’è bisogno di arricchimento vicendevole tra la forma antica ora straordinaria e quella nuova ordinaria: questa dovrà ispirarsi al carattere sacro e stabile della prima. Perchè nella liturgia Cristo diviene contemporaneo a noi.

Ratzinger osserva che si è andati oltre col nuovo messale: così la crisi della Chiesa è dovuta alla crisi della liturgia, diventata senza regole, dimentica del ius divinum, self- made, “una danza vuota intorno al vitello d’oro che siamo noi stessi”[15]. E aggiunge: “Sono convinto che la crisi ecclesiale in cui oggi ci troviamo dipende in gran parte dal crollo della liturgia, che talvolta viene addirittura concepita […]come se in essa non importasse più se Dio c’è, e se ci parla e ci ascolta…”[16].

Allora si può riassumere la riforma di Benedetto XVI in tre priorità: 1. la nozione di participatio actuosa di ognuno alla Messa [17]: non troppe parole, non teatralizzazione, non spontaneismo e improvvisazione; salvaguardare il rito romano: per aprirci alle altre culture non dobbiamo dimenticare la nostra; 2. il posto del silenzio ‘riverente’ nella Messa (cfr SC 30); perchè l’azione a cui prendere parte è il dono di Cristo sulla Croce; la Costituzione liturgica non chiede di essere ‘attivi’ in ogni parte della Messa, ma di fare l’offerta di sé e l’adorazione (con i segni di croce, le mani giunte, l’inginocchiarsi con riverenza), soprattutto il silenzio dei fedeli e del sacerdote. 3. l’orientamento del sacerdote all’altare, specialmente dall’offertorio in poi. La posizione verso il popolo è stato un errore tragico, mutuato dal fraintendimento dell’Ultima Cena. Il sacerdote invece deve essere rivolto al Signore, il Sole che sorge, il Risorto e il veniente. Così la Chiesa ha espresso la vera forma della Messa cioè l’eucaristia “pignus futurae gloriae”, perché nella Messa la salvezza è incompleta. La Messa verso il popolo fa della liturgia un “cerchio chiuso”[18].

Dunque, bisogna ripartire dalla teologia della liturgia per un nuovo movimento liturgico: “come il (primo) movimento liturgico, che ha preparato l’avvento del concilio Vaticano II, è cresciuto rapidamente in una corrente impetuosa, così anche in questo caso l’impulso dovrà venire da chi veramente vive la fede. Tutto dipenderà dall’esistenza di luoghi esemplari in cui la liturgia sia celebrata correttamente, in cui si possa vivere di persona ciò che questa è…”[19] . Esso è già in atto, di giovani fedeli laici. Basta andare su internet.

E’cominciata una riforma paziente: “in questo tempo in cui ci è richiesta la pazienza, questa forma quotidiana dell’amore. Un amore in cui sono presenti al tempo stesso la fede e la speranza”[20].

[1] Benedetto XVI, Lettera ai Vescovi, 10 marzo 2009.

[2] Cfr. Redemptionis sacramentum, n. 4; Ecclesia de Eucharistia, n. 10. [3] Davanti al Protagonista, Siena 2009, p 181.

[4] Pio XII, Enciclica Mediator Dei; DS 3855. [5] Ivi, 61.

[6] Ivi, 2.

[7] R.Amerio, IotaUnum. Studio sulle variazioni della Chiesa cattolica nel secolo XX, a cura di E.M.Radaelli, Lindau,Torino 2009, p 561-562.

[8] cfr C.Barthe, La Messe a l’endroit, Orthez 2020, p 34.

[9] Cfr Introduzione allo spirito della liturgia, Cinisello B. 2001, p 171-177.

[10] A.Reid, in Aa.Vv, The Genius of the Roman Rite. Historical, Theological and Pastoral Perspectives on Catholic Liturgy, ed.U.M.Lang, Chicago/Mundelein,Illinois,2010, p 208. [11] Cfr anche McManus, Bouyer, Jungmann in: ivi, p 204 s.

[12] cfr B.Gherardini, Concilio Ecumenico Vaticano II: un Discorso da fare, Casa Mariana

Editrice, Frigento (Av), 2009, p 140. [13] Davanti al Protagonista, p 56-57.

[14] Lettera ai vescovi in occasione della pubblicazione del Motu proprio Summorum

Pontificum, 7 luglio 2007, n.5.

[15] Via Crucis 2005: Meditazione IX stazione, Città del Vaticano 2005; cfr anche:

Introduzione allo spirito della liturgia, p 19.

[16] J.Ratzinger,La mia vita, San Paolo 1997, p 113. [17] Cfr Introduzione allo spirito della liturgia, p 168. [18] Ivi, p 77-78.

[19] J.Ratzinger, Dio e il mondo, S.Paolo 2005, p 380.

[20] V.Messori a colloquio con J.Ratzinger, Rapporto sulla fede, C. Balsamo 1985, p 10.

S. Messa 28 aprile

Le ragioni del latino

di Daniele Di Sorco

Gli argomenti a favore dell’uso del latino (o comunque di una lingua non corrente, cfr. per esempio i riti orientali più diffusi) nella liturgia possono essere ridotti a tre:

1) L’universalità. La Chiesa cattolica è universale, non solo perché si trova effettivamente diffusa su tutta la terra, ma perché la rivelazione divina da essa custodita è identica per ogni uomo. Tutti i cattolici degni di questo nome professano una stessa fede, credono nelle stesse verità, obbediscono agli stessi pastori. È del tutto logico, quindi, che all’unità della fede faccia riscontro l’unità della preghiera, per lo meno di quella preghiera ufficiale che i cattolici svolgono in forma comunitaria e pubblica, cioè della liturgia (Messa, Ufficio divino o Breviario, Sacramenti). Per la maggior parte delle persone, infatti, la liturgia è scuola di fede, è il momento in cui si apprendono e si mettono in pratica le nozioni relative alle principali verità di religione: di qui l’antico proverbio legem credendi lex statuat supplicandi (la norma della fede sia determinata dalla norma della preghiera). Per esempio, adorando con atti esteriori (genuflessioni, preghiere, ecc.) la santa Eucaristia nella Messa, si comprende più in profondità e si manifesta in forma pubblica la fede interiore nella Presenza reale di nostro Signore nel Sacramento dell’altare. La liturgia, in poche parole, è segno visibile del vincolo di unità che lega tutti i membri della Chiesa. Ora, tale vincolo può forse prescindere dalla lingua e accontentarsi soltanto del contenuto dei testi e dell’apparato delle cerimonie? La risposta è negativa. Ben lungi dal costituire un semplice mezzo con cui esprimere dei concetti (come un abito che si può cambiare a proprio piacimento, mentre il corpo resta lo stesso), la lingua costituisce, per il parlante, una vera e propria forma mentis. Per dimostrarlo, basta l’esperienza: quando andiamo all’estero, anche se conosciamo la lingua del posto, ci sentiamo spaesati, a disagio, come se avessimo a che fare a qualcosa che non ci appartiene; mentre se, nello stesso contesto, incontriamo qualcuno che parla italiano, la sensazione è quella di trovarsi subito a casa. Ecco il vantaggio di avere una lingua comune per i riti: quello di realizzare l’unità nella facoltà propria degli esseri razionali e che caratterizza in modo diretto e intuitivo la loro psicologia: l’espressione linguistica. Quando il latino era la lingua comune della liturgia, il cattolico che entrava in chiesa si sentiva automaticamente a casa propria, all’estero così come nel proprio paese di origine. Questa unità di linguaggio e, diciamolo pure, di sensazione, di impressione, non era che un riflesso di un’altra unità, ben più profonda, quella della fede. Non stupisce, allora, che tutti i tentativi di eresia abbiano avuto, tra le loro pretese, quello della liturgia in lingua nazionale: si voleva fare della fede qualcosa di soggettivo, di personale, di locale; e anche l’espressione esteriore e pubblica della fede doveva andare nella medesima direzione.

2) L’univocità. Si sente spesso dire che il latino è una lingua morta. Non è vero. Il latino è una lingua viva e vegeta, poiché c’è chi la parla (nella liturgia, nell’insegnamento di certi seminari) e chi la scrive (si pensi soltanto ai documenti ufficiali della Chiesa). Non è tuttavia una lingua di uso corrente, cioè una lingua che si usa per la conversazione quotidiana. Ma, a ben vedere, per la liturgia questo costituisce un indubbio vantaggio. La fede, infatti, è espressione di verità sempre uguali, che non mutano col passare del tempo e con l’evolversi della storia, poiché esse promanano da Dio, nel quale, come dice S. Giacomo nella sua epistola (1, 17), non c’è ombra né traccia di divenire. Ora, non c’è bisogno di essere un esperto di linguistica per rendersi conto di come il linguaggio corrente sia sottoposto a numerose e continue variazioni di significato. Basti pensare alla parola “salute”, che nell’italiano di un tempo significava genericamente “salvezza (del corpo, quindi, ma soprattutto dell’anima = lat. salus), mentre oggi indica solamente la sanità fisica. Inoltre le parole del linguaggio corrente assumono per ciascuno una sfumatura particolare, sulla base del vissuto personale, dell’associazione spontanea di idee, della eccessiva familiarità dei concetti. Si capisce, dunque, che la lingua di uso corrente, per la sua eccessiva variabilità oggettiva e soggettiva, non è la più adatta per esprimere i contenuti della liturgia, che sono contenuti eterni, immutabili, come eterno e immutabile è l’oggetto cui si rivolgono, cioè Dio. Il latino, essendo uscito dall’uso quotidiano da più di un millennio, offre invece i requisiti richiesti, poiché il suo lessico, le sue formule, le sue modalità espressive si sono cristallizzati in forme ben precise, dal significato univoco, che non possono essere in alcun modo travisate o alterate dalla percezione soggettiva.

3) La sacralità. Parliamo, naturalmente, non di una sacralità intrinseca (nessuna lingua di per sé è più sacra di altre), ma di una sacralità acquisita. Da secoli il latino, sottratto all’uso comune e impiegato principalmente in ambito ecclesiastico, viene percepito come lingua inscindibilmente legata al sacro, allo stesso modo in cui l’organo, pur essendo talvolta adoperato in altri contesti, viene automaticamente associato alla chiesa. Se la Chiesa ha conservato il latino (e, in oriente, il greco antico e il paleoslavo, tutte lingue fuori dall’uso), non è per ottuso immobilismo (lo dimostra il fatto che già nel IX secolo, quando il latino cominciava a non essere più compreso dalle masse, si ordinò ai sacerdoti di tenere l’omelia in volgare), ma per marcare, anche sul piano linguistico, la distinzione essenziale che separa il profano dal sacro. Anche a tale riguardo, è bene richiamare alla mente alcune nozioni di psicologia linguistica, che, per quanto elementari e scontate, sembrano essere trascurate da molti. L’uso di un tipo di linguaggio piuttosto che un altro è determinato dal contesto in cui ci si trova e dall’oggetto di cui si parla: altro è il modo con cui mi rivolgo a un parente o a un amico, altro è il modo con cui parlo a un superiore, altro ancora è il modo con cui interloquisco con un personaggio famoso. E, a parità di interlocutore, il mio modo di esprimermi sarà diverso a seconda che parli di una partita di calcio o della struttura interna dell’atomo. Ciascun registro linguistico è legato ad una situazione ben precisa. Sarebbe del tutto strano e fuori luogo parlare col proprio datore di lavoro impiegando lo stesso lessico e le stesse espressioni che si userebbero con un familiare. Non stupisce, dunque, che anche la liturgia, nella quale l’interlocutore è Dio stesso e l’oggetto sono le realtà soprannaturali, abbia un linguaggio proprio, radicalmente diverso da quello impiegato nella vita quotidiana e nelle attività profane. L’uso del latino serve per far comprendere meglio, anche sul piano dell’espressione verbale (che è uno dei piani più importanti della psicologia umana), che nell’azione liturgica siamo di fronte a qualcosa che, trascendendo la realtà immanente, non può essere espressa nello stesso linguaggio di quest’ultima. Del resto, anche ai tempi di Gesù, in Palestina la lingua corrente era l’aramaico, ma nelle sinagoghe il culto avveniva quasi interamente in ebraico antico, ad eccezione soltanto delle parti destinate all’istruzione del popolo.

Si potrebbe obiettare che l’uso del latino preclude la comprensione dei testi liturgici alla maggior parte del popolo e quindi ostacola uno dei fini del culto pubblico, che è l’edificazione dei fedeli. Tale rilievo ha il sapore delle contestazioni superficiali, che al primo impatto sembrano ovvie e scontate, ma che rivelano tutta la loro inconsistenza una volta che si esamini più approfonditamente la questione.

In primo luogo, la liturgia non è uno spettacolo teatrale, nel quale si debba ascoltare e comprendere ogni singola parola. La liturgia serve a farci penetrare, mediante il suo apparato di segni visibili, nelle realtà divine che in essa si celebrano. Per questo il sacerdote si spoglia dei suoi abiti quotidiani e si riveste dei sacri paramenti, per questo la celebrazione segue un rito codificato, per questo i cristiani si riuniscono in un luogo apposito e diverso da tutti gli altri, la chiesa. Si comprende facilmente, allora, come la partecipazione alla liturgia debba avvenire in primo luogo a livello interiore, con la comprensione profonda e personale del mistero che si celebra, con l’elevazione della mente a Dio, autore di tali misteri. Un rito che favorisce il senso esteriore del sacro, ne agevola la percezione interiore. Viceversa, un rito che, a causa dell’impiego di elementi troppo legati alla realtà quotidiana, non marca adeguatamente la differenza tra sacro e profano, non riesce a far penetrare adeguatamente il fedele nella dimensione del mistero. Il risultato è una liturgia che ha per oggetto, non più Dio, ma la comunità stessa, che finisce per celebrare valori (o, talvolta, disvalori) esclusivamente umani, rispetto ai quali Dio o si trova in disparte (come i crocifissi nelle chiese moderne) o è del tutto escluso. In altre parole, celebrare la liturgia attingendo le sue principali caratteristiche dalla realtà profana (lingua corrente, canzonette, improvvisazioni, mortificazione del simbolismo) significa scadere nell’autoreferenzialità, e invogliare le persone ad abbandonare la pratica religiosa: infatti, se in chiesa trovo le stesse cose (o, meglio, un surrogato delle stesse cose) che mi offre il mondo, perché dovrei andarci?

Non è vero, poi, che la comprensione della liturgia tradizionale sia appannaggio di chi conosce la lingua latina. L’esperienza dimostra che il popolo aveva un’idea molto più chiara del valore della Messa e del significato dei riti quando essi venivano celebrati in una lingua ai più sconosciuta, che non oggi, quando tutto avviene in italiano e con un rito semplificato. Perché? Perché la liturgia è per lo più costituita da uno schema fisso, che si ripete sempre uguale in tutte le celebrazioni e che pertanto basta imparare una volta per tutte. Le parti variabili sono poche: nella Messa ve ne sono nove (antifona all’introito, orazione, epistola, versetti interlezionari, vangelo, antifona all’offertorio, secreta, antifona alla comunione, dopocomunione), di cui quattro sono canti, mentre soltanto due (epistola e vangelo, a cui si possono aggiungere, volendo, le tre orazioni) riguardano direttamente l’istruzione del popolo. Queste possono essere lette da chiunque su un messalino che riporta la traduzione del testo liturgico. E, in ogni caso, si è diffusa da molto tempo la consuetudine di leggere in volgare le letture scritturistiche. Riassumendo: le parti fisse (ordinario della Messa) sono sempre uguali, ed è sufficiente memorizzarle una volta per tutte, non quanto alla singola parola, s’intende, ma quanto al significato; le parti mobili (proprio della Messa) possono essere consultate sul messalino bilingue, grazie al quale, peraltro, il fedele può usare i testi liturgici a casa propria, per sua meditazione personale. La difficoltà di imparare almeno i rudimenti della lingua liturgica non è poi così grande come sembra, specialmente se si pensa che anche i testi italiani, per essere adeguatamente compresi, hanno comunque bisogno di una spiegazione (l’uso del volgare non basta per rendere i concetti teologici contenuti nella Messa automaticamente intellegibili) e che, in passato, perfino le persone di bassa cultura conoscevano a memoria le principali parti della liturgia, magari storpiando qualche desinenza latina ma avendo ben chiaro il significato.

Si tenga conto, infine, che l’uso di una lingua diversa da quella corrente stimola la concentrazione dei fedeli. Sembra un paradosso, ma è così. Un rito interamente celebrato in volgare non richiede alcuno sforzo di comprensione. Si può benissimo andare a Messa (tutti, credo, abbiamo fatto almeno una volta questa esperienza), ascoltare tutto, rispondere a tutto, ma avere la mente altrove. Molto, certo, dipende dalla disposizione personale, ma una responsabilità non piccola va attribuita alla facilità di un rito in cui la lingua è quella di tutti giorni, le cerimonie semplificate, l’atmosfera da riunione profana. L’ostacolo linguistico (che poi, come abbiamo visto al paragrafo precedente, è un ostacolo soltanto relativo) costituisce per il fedele un incentivo a compiere quello sforzo mentale che gli consente di entrare nella dimensione propria della liturgia, che è una dimensione radicalmente diversa da quella quotidiana.

In conclusione, possiamo affermare sulla base di solidi argomenti che i vantaggi derivanti dall’uso indiscriminato del volgare sono assai minori rispetto a quelli che si ottengono dall’uso del latino, e, in ogni caso, sono anch’essi subordinati alla spiegazione del significato dei riti e delle preghiere (catechesi liturgica). Per cui, a conti fatti, non c’è ragione per allontanarsi dalla pratica che non solola Chiesacattolica, ma anche le principali tra le false religioni hanno sempre e costantemente osservato.

Alle considerazioni di tipo teorico, se ne può aggiungere una, decisiva, di indole pratica. L’antico rito, grazie all’eminente sacralità che gli deriva dall’uso di una lingua diversa da quella corrente, ha prodotto, nel corso dei secoli, abbondantissimi frutti di spiritualità e santità, non solo nel clero e in coloro che conoscevano il latino, ma anche nel popolo illetterato e analfabeta, che non comprendeva le singole parole del rito, ma coglieva il senso ultimo della liturgia, il suo significato profondo. Oggi (ma potremmo fare un parallelo con la crisi religiosa conseguita all’introduzione del volgare e alla semplificazione dei riti nei paesi protestanti) assistiamo al fenomeno inverso: il rito in volgare e semplificato è materialmente intellegibile e i fedeli possono parteciparvi esteriormente con la massima comodità; ma ciò ha indotto la maggior parte dei cristiani (anche del clero, purtroppo) a ritenere che non fosse necessario andare oltre, che cioè lo spirito della liturgia consistesse nella comprensibilità stessa; il rito, quindi, ha valore non nella misura in cui avvicina a Dio, ma nella misura in cui esprime i bisogni e le aspettative della comunità: ecco il cerchio autoreferenziale, da cui Dio è praticamente escluso, e a creare il quale ha contribuito in misura non piccola una liturgia abbassata talmente a livello dell’uomo da essere divenuta interamente umana.

Con quale disposizione, dunque, bisogna riaccostarsi all’antica liturgia, se non la si è mai conosciuta o se non la si frequenta più da molti anni? Prima di tutto, senza la pretesa di restarne immediatamente affascinati. È vero che molti fedeli rimangono subito attratti dalla sacralità che promana dal rito antico, ma è anche vero che, per molti, la forza dell’abitudine, unita ad un’errata concezione della liturgia, che identifica il suo valore con la partecipazione e la comprensibilità esteriore), rende difficile l’immediata fruizione di un rito che si basa su presupposti nettamente diversi. Occorre, quindi, dare tempo al tempo: assistere al rito con mente sgombra da preconcetti, senza la smania di capire tutto subito, lasciandosi penetrare dalla sacralità del rito, riscoprendo il valore della preghiera personale (lasciata in disparte dalla moderna liturgia), apprezzando la funzione di una lingua che inizialmente si crede un ostacolo ma che poi si rivela chiave di accesso ad una dimensione ulteriore, quella del sacro e del divino, che molti probabilmente non hanno mai conosciuto nella preghiera liturgica.

tratto dal sito www.messainlatino.it

19 aprile 2005: a Roma risuonava un grande annuncio!

Il sacerdote secondo Benedetto XVI

Mirabile omelia del Papa sul vero significato di essere sacerdoti: no alla disobbedienza, no alla creatività, no alle false teorie.

SANTA MESSA DEL CRISMA

OMELIA DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI

Basilica Vaticana Giovedì Santo, 5 aprile 2012

Cari fratelli e sorelle!

In questa Santa Messa i nostri pensieri ritornano all’ora in cui il Vescovo, mediante l’imposizione delle mani e la preghiera, ci ha introdotti nel sacerdozio di Gesù Cristo, così che fossimo “consacrati nella verità” (Gv 17,19), come Gesù, nella sua Preghiera sacerdotale, ha chiesto per noi al Padre. Egli stesso è la Verità. Ci ha consacrati, cioè consegnati per sempre a Dio, affinché, a partire da Dio e in vista di Lui, potessimo servire gli uomini. Ma siamo anche consacrati nella realtà della nostra vita? Siamo uomini che operano a partire da Dio e in comunione con Gesù Cristo? Con questa domanda il Signore sta davanti a noi, e noi stiamo davanti a Lui. “Volete unirvi più intimamente al Signore Gesù Cristo e conformarvi a Lui, rinunziare a voi stessi e rinnovare le promesse, confermando i sacri impegni che nel giorno dell’Ordinazione avete assunto con gioia?” Così, dopo questa omelia, interrogherò singolarmente ciascuno di voi e anche me stesso. Con ciò si esprimono soprattutto due cose: è richiesto un legame interiore, anzi, una conformazione a Cristo, e in questo necessariamente un superamento di noi stessi, una rinuncia a quello che è solamente nostro, alla tanto sbandierata autorealizzazione. È richiesto che noi, che io non rivendichi la mia vita per me stesso, ma la metta a disposizione di un altro – di Cristo. Che non domandi: che cosa ne ricavo per me?, bensì: che cosa posso dare io per Lui e così per gli altri? O ancora più concretamente: come deve realizzarsi questa conformazione a Cristo, il quale non domina, ma serve; non prende, ma dà – come deve realizzarsi nella situazione spesso drammatica della Chiesa di oggi? Di recente, un gruppo di sacerdoti in un Paese europeo ha pubblicato un appello alla disobbedienza, portando al tempo stesso anche esempi concreti di come possa esprimersi questa disobbedienza, che dovrebbe ignorare addirittura decisioni definitive del Magistero – ad esempio nella questione circa l’Ordinazione delle donne, in merito alla quale il beato Papa Giovanni Paolo II ha dichiarato in maniera irrevocabile che la Chiesa, al riguardo, non ha avuto alcuna autorizzazione da parte del Signore. La disobbedienza è una via per rinnovare la Chiesa? Vogliamo credere agli autori di tale appello, quando affermano di essere mossi dalla sollecitudine per la Chiesa; di essere convinti che si debba affrontare la lentezza delle Istituzioni con mezzi drastici per aprire vie nuove – per riportare la Chiesa all’altezza dell’oggi. Ma la disobbedienza è veramente una via? Si può percepire in questo qualcosa della conformazione a Cristo, che è il presupposto di ogni vero rinnovamento, o non piuttosto soltanto la spinta disperata a fare qualcosa, a trasformare la Chiesa secondo i nostri desideri e le nostre idee? Ma non semplifichiamo troppo il problema. Cristo non ha forse corretto le tradizioni umane che minacciavano di soffocare la parola e la volontà di Dio? Sì, lo ha fatto, per risvegliare nuovamente l’obbedienza alla vera volontà di Dio, alla sua parola sempre valida. A Lui stava a cuore proprio la vera obbedienza, contro l’arbitrio dell’uomo. E non dimentichiamo: Egli era il Figlio, con l’autorità e la responsabilità singolari di svelare l’autentica volontà di Dio, per aprire così la strada della parola di Dio verso il mondo dei gentili. E infine: Egli ha concretizzato il suo mandato con la propria obbedienza e umiltà fino alla Croce, rendendo così credibile la sua missione. Non la mia, ma la tua volontà: questa è la parola che rivela il Figlio, la sua umiltà e insieme la sua divinità, e ci indica la strada. Lasciamoci interrogare ancora una volta: non è che con tali considerazioni viene, di fatto, difeso l’immobilismo, l’irrigidimento della tradizione? No. Chi guarda alla storia dell’epoca post-conciliare, può riconoscere la dinamica del vero rinnovamento, che ha spesso assunto forme inattese in movimenti pieni di vita e che rende quasi tangibili l’inesauribile vivacità della santa Chiesa, la presenza e l’azione efficace dello Spirito Santo. E se guardiamo alle persone, dalle quali sono scaturiti e scaturiscono questi fiumi freschi di vita, vediamo anche che per una nuova fecondità ci vogliono l’essere ricolmi della gioia della fede, la radicalità dell’obbedienza, la dinamica della speranza e la forza dell’amore. Cari amici, resta chiaro che la conformazione a Cristo è il presupposto e la base di ogni rinnovamento. Ma forse la figura di Cristo ci appare a volte troppo elevata e troppo grande, per poter osare di prendere le misure da Lui. Il Signore lo sa. Per questo ha provveduto a “traduzioni” in ordini di grandezza più accessibili e più vicini a noi. Proprio per questa ragione, Paolo senza timidezza ha detto alle sue comunità: imitate me, ma io appartengo a Cristo. Egli era per i suoi fedeli una “traduzione” dello stile di vita di Cristo, che essi potevano vedere e alla quale potevano aderire. A partire da Paolo, lungo tutta la storia ci sono state continuamente tali “traduzioni” della via di Gesù in vive figure storiche. Noi sacerdoti possiamo pensare ad una grande schiera di sacerdoti santi, che ci precedono per indicarci la strada: a cominciare da Policarpo di Smirne ed Ignazio d’Antiochia attraverso i grandi Pastori quali Ambrogio, Agostino e Gregorio Magno, fino a Ignazio di Loyola, Carlo Borromeo, Giovanni Maria Vianney, fino ai preti martiri del Novecento e, infine, fino a Papa Giovanni Paolo II che, nell’azione e nella sofferenza ci è stato di esempio nella conformazione a Cristo, come “dono e mistero”. I Santi ci indicano come funziona il rinnovamento e come possiamo metterci al suo servizio. E ci lasciano anche capire che Dio non guarda ai grandi numeri e ai successi esteriori, ma riporta le sue vittorie nell’umile segno del granello di senape.

Cari amici, vorrei brevemente toccare ancora due parole-chiave della rinnovazione delle promesse sacerdotali, che dovrebbero indurci a riflettere in quest’ora della Chiesa e della nostra vita personale. C’è innanzitutto il ricordo del fatto che siamo – come si esprime Paolo – “amministratori dei misteri di Dio” (1Cor 4,1) e che ci spetta il ministero dell’insegnamento, il (munus docendi), che è una parte di tale amministrazione dei misteri di Dio, in cui Egli ci mostra il suo volto e il suo cuore, per donarci se stesso. Nell’incontro dei Cardinali in occasione del recente Concistoro, diversi Pastori, in base alla loro esperienza, hanno parlato di un analfabetismo religioso che si diffonde in mezzo alla nostra società così intelligente. Gli elementi fondamentali della fede, che in passato ogni bambino conosceva, sono sempre meno noti. Ma per poter vivere ed amare la nostra fede, per poter amare Dio e quindi diventare capaci di ascoltarLo in modo giusto, dobbiamo sapere che cosa Dio ci ha detto; la nostra ragione ed il nostro cuore devono essere toccati dalla sua parola. L’Anno della Fede, il ricordo dell’apertura del Concilio Vaticano II 50 anni fa, deve essere per noi un’occasione di annunciare il messaggio della fede con nuovo zelo e con nuova gioia. Lo troviamo naturalmente in modo fondamentale e primario nella Sacra Scrittura, che non leggeremo e mediteremo mai abbastanza. Ma in questo facciamo tutti l’esperienza di aver bisogno di aiuto per trasmetterla rettamente nel presente, affinché tocchi veramente il nostro cuore. Questo aiuto lo troviamo in primo luogo nella parola della Chiesa docente: i testi del Concilio Vaticano II e il Catechismo della Chiesa Cattolica sono gli strumenti essenziali che ci indicano in modo autentico ciò che la Chiesa crede a partire dalla Parola di Dio. E naturalmente ne fa parte anche tutto il tesoro dei documenti che Papa Giovanni Paolo II ci ha donato e che è ancora lontano dall’essere sfruttato fino in fondo.

Ogni nostro annuncio deve misurarsi sulla parola di Gesù Cristo: “La mia dottrina non è mia” (Gv 7,16). Non annunciamo teorie ed opinioni private, ma la fede della Chiesa della quale siamo servitori. Ma questo naturalmente non deve significare che io non sostenga questa dottrina con tutto me stesso e non stia saldamente ancorato ad essa. In questo contesto mi viene sempre in mente la parola di sant’Agostino: E che cosa è tanto mio quanto me stesso? Che cosa è così poco mio quanto me stesso? Non appartengo a me stesso e divento me stesso proprio per il fatto che vado al di là di me stesso e mediante il superamento di me stesso riesco ad inserirmi in Cristo e nel suo Corpo che è la Chiesa. Se non annunciamo noi stessi e se interiormente siamo diventati tutt’uno con Colui che ci ha chiamati come suoi messaggeri così che siamo plasmati dalla fede e la viviamo, allora la nostra predicazione sarà credibile. Non reclamizzo me stesso, ma dono me stesso. Il Curato d’Ars non era un dotto, un intellettuale, lo sappiamo. Ma con il suo annuncio ha toccato i cuori della gente, perché egli stesso era stato toccato nel cuore.

L’ultima parola-chiave a cui vorrei ancora accennare si chiama zelo per le anime (animarum zelus). È un’espressione fuori moda che oggi quasi non viene più usata. In alcuni ambienti, la parola anima è considerata addirittura una parola proibita, perché – si dice – esprimerebbe un dualismo tra corpo e anima, dividendo a torto l’uomo. Certamente l’uomo è un’unità, destinata con corpo e anima all’eternità. Ma questo non può significare che non abbiamo più un’anima, un principio costitutivo che garantisce l’unità dell’uomo nella sua vita e al di là della sua morte terrena. E come sacerdoti naturalmente ci preoccupiamo dell’uomo intero, proprio anche delle sue necessità fisiche – degli affamati, dei malati, dei senza-tetto. Tuttavia noi non ci preoccupiamo soltanto del corpo, ma proprio anche delle necessità dell’anima dell’uomo: delle persone che soffrono per la violazione del diritto o per un amore distrutto; delle persone che si trovano nel buio circa la verità; che soffrono per l’assenza di verità e di amore. Ci preoccupiamo della salvezza degli uomini in corpo e anima. E in quanto sacerdoti di Gesù Cristo, lo facciamo con zelo. Le persone non devono mai avere la sensazione che noi compiamo coscienziosamente il nostro orario di lavoro, ma prima e dopo apparteniamo solo a noi stessi. Un sacerdote non appartiene mai a se stesso. Le persone devono percepire il nostro zelo, mediante il quale diamo una testimonianza credibile per il Vangelo di Gesù Cristo. Preghiamo il Signore di colmarci con la gioia del suo messaggio, affinché con zelo gioioso possiamo servire la sua verità e il suo amore. Amen.

© Copyright 2012 – Libreria Editrice Vaticana