“Chi non ama la sua talare resisterà ad amare il suo servizio a Dio? Il prossimo non sostituisce Dio! Non è soldato chi non ama la sua divisa.” (Card. Giuseppe Siri)

di Daniele Di Sorco

1. Il monaco senza abito.

Si dice che l’abito non fa il monaco, il che è vero, nel senso che non basta mettersi qualcosa addosso per cambiare vita o distinguersi esteriormente dal mondo per operare la propria conversione interiore. D’altra parte, è vero anche il contrario: abbandonare l’abito religioso o deformarlo a mero “segno di riconoscimento” (come il tesserino appuntato sul petto dagli addetti di qualche azienda) può significare due sole cose, entrambe negative: o la vergogna per un modo di essere che si cerca di nascondere ogni qual volta faccia comodo; o l’idea secondo cui tra i consacrati e i laici non vi sia alcuna differenza se non sul piano puramente accidentale. In ultima analisi, è un della fede, occultata o deformata, che provoca l’abbandono, se non addirittura il disprezzo, della veste sacra.

Non è mia intenzione, qui, analizzare minutamente le molteplici ragioni che giustificano l’uso, da parte dei consacrati, di un abito diverso dalle altre persone. Tuttavia, poiché oggi anche il semplice buon senso sembra vacillare, bisognerà per lo meno spendere una parola contro le obiezioni più frequenti.

2. Chiarezza, non finzione.

La prima è quella secondo cui il consacrato, vestendosi come chiunque, sarebbe più vicino alla gente, più capace di mettersi in relazione con loro. Ora, la chiarezza dei ruoli sta alla base del funzionamento di un rapporto. Nessuno, credo, per corteggiare una ragazza si vestirebbe da donna; e sarebbe ridicolo che il capo di un’azienda, per avere migliori relazioni coi propri operai, andasse a visitarli in tuta da lavoro. Anzi, nell’uno e nell’altro caso l’interlocutore si sentirebbe preso in giro dal tentativo di impostare il rapporto su un mezzo inganno. E reagirebbe o allontanando il dissimulatore oppure trattandolo con sufficienza, perché chi si vergogna di un modo di essere perfettamente legittimo non ha alcun diritto ad essere preso sul serio. Con questo cade la prima obiezione all’abito religioso: chi non lo porta per avvicinarsi alla gente, si rende, sia pure involontariamente, artefice di un inganno. Il consacrato deve avvicinare la gente come consacrato, non come finto laico.

3. Il falso spiritualismo si traduce in vero materialismo.

L’altra frequente obiezione viene formulata più o meno in questo modo: uno stato interiore e spirituale non ha bisogno di essere manifestato con segni esteriori e materiali. Distinguo: uno stato interiore e spirituale privato, che non ha riflessi visibili sulla propria condizione pubblica, non ha effettivamente bisogno di essere denotato esteriormente. Non si chiederà ad un laico che si è confessato e ha fatto la Comunione di appendersi una nastrino al collo per far sapere a tutti la grazia che ha ricevuto. Anzi, vantarsi dei propri meriti, ancorché spirituali, significa alienarsi, come dice il Vangelo, la ricompensa che essi avrebbero meritato nell’altra vita. Invece uno stato interiore e spirituale pubblico, che cioè muta la condizione pubblica di una persona, modificandone il suo status, non solo può, ma deve essere manifestato con segni visibili. Ora, il conferimento dei sacri ordini è pubblico, come pubblico è l’ingresso in un istituto religioso mediante la solenne professione dei voti. È necessario, quindi, che il consacrato porti esteriormente un segno di questa sua condizione, che lo distingue dagli altri fedeli e che, essendo pubblica, dev’essere pubblicamente manifestata.

Certo, la sana filosofia ci insegna a subordinare il materiale allo spirituale. Sappiamo perfettamente che il segno esteriore ha senso nella misura in cui riflette uno stato interiore. Attribuire soverchia importanza al segno, a scapito della realtà che esso significa, vuol dire confondere il mezzo col fine, l’accidentale con l’essenziale. Ma nell’uomo, fatto di anima e di corpo, anche la parte materiale ha la sua importanza. È l’istituzione stessa dei Sacramenti a dimostrarcelo. Per veicolarci le sue grazie ex opere operato, nostro Signore avrebbe potuto scegliere qualunque mezzo, anche puramente spirituale. Invece ha deciso di legarle ad un segno tangibile, un segno che, pur essendo in se stesso materiale, produce infallibilmente una grazia spirituale. Perché questa scelta? Per la consapevolezza che l’uomo, non essendo un puro spirito (come gli Angeli), ha bisogno di segni sensibili per accedere più facilmente alle realtà insensibili (cioè non percepibili attraverso i sensi). Ho parlato dell’istituzione dei Sacramenti. Ma avrei potuto menzionare anche l’Incarnazione. Dio poteva redimerci in diversi modi. Se ha scelto di farlo assumendo l’umana natura, è per lo scopo delineato dal prefazio di Natale: “affinché, conoscendo Dio visibilmente, siamo rapiti alla contemplazione delle realtà invisibili”.

Bisogna quindi tenersi egualmente lontani da due opposti eccessi: da un lato, quello del materialismo, che ordina l’inferiore (le realtà corporee) al superiore (le realtà spirituali), comportando il dileguo di queste ultime; e dall’altro quello, non meno deleterio, dello spiritualismo, che, pur riconoscendo la ragionevole supremazia delle realtà spirituali, finisce per misconoscere l’importanza di quelle materiali.

L’uomo, diceva Pascal, è un po’ angelo e un po’ bestia. Quando cerca di diventare solo angelo, finisce per diventare solo bestia. Il protestantesimo ha voluto trasformare la religione del Verbo incarnato in qualcosa di puramente spirituale, senza sacramenti, senza sacrificio, senza sacerdozio, in una parola senza segni visibili che producano la grazia invisibile. Dopo non molto tempo, questo innaturale spiritualismo si è trasformato nel suo contrario, cioè nell’esaltazione della materia a scapito dello spirito. E non può essere altrimenti. Sganciato da uno dei propri elementi costitutivi – il corpo – l’uomo tenta di librarsi nei puri cieli dello spirito; ma, come dice il Poeta, “sua disianza vuol volar sanz’ali”, poiché l’uomo non è un angelo, anche se si sforza di diventarlo. Non nel senso che non possa raggiungere la purezza di un angelo o la santità di un angelo, ma nel senso che non può comportarsi come se non avesse anche una parte materiale, la quale, se non viene usata come mezzo di santificazione, finisce per assumere una propria autonomia, trasformandosi in mezzo di dannazione. Mi spiego con un esempio. Tutti abbiamo bisogno di mangiare: possiamo seguire ciecamente questo istinto, e ammalarci di indigestione; possiamo fingere che non esista, e morire di fame; oppure possiamo mangiare per saziarci, ossia ordinando la realtà corporale (l’istinto) alla realtà spirituale (la ragione). Ora, poiché gli aspiranti suicidi, grazie a Dio, sono pochissimi, le persone che negano al cibo qualunque utilità, piuttosto che morire di fame, finiranno per passare al versante diametralmente opposto, cioè a sostenere la necessità di assecondare irrazionalmente le proprie passioni. È il finto angelo che diventa vera bestia.

4. Tentazioni gnostiche.

L’utilizzo di un segno esteriore che denoti una condizione interiore è dunque connaturale all’essenza dell’uomo, il quale, come abbiamo visto, deve servirsi ragionevolmente delle realtà materiali in modo da ordinarle a quelle spirituali. Di qui la somma importanza dell’abito sacro. Esso, infatti, non si limita ad indicare una condizione qualsiasi, tra le tante che l’uomo può pubblicamente assumere, ma è il segno di uno stato di vita diverso e distinto da quello delle altre persone. In quanto stato, tale condizione non viene mai abbandonata, neppure temporaneamente. Il consacrato non è tale solo quanto è in servizio: per questo i sacerdoti o i religiosi che usano la veste sacra solo durante le funzioni sono da biasimare non meno di quelli che non la usano mai. Anzi, forse sono da biasimare di più, perché, oltre a fraintendere il significato del segno, lo sviliscono a puro elemento di esibizione, come se il sacerdote non avesse alcun bisogno dell’abito e lo indossasse solamente per non deludere gli innocenti e puerili desideri del popolo. Chi si comporta così, riconosce il principio, sopra esposto, secondo cui le cose sensibili vanno utilizzate per favorire la contemplazione delle cose soprasensibili; ma ne limita l’applicazione ad alcune categorie di persone: il popolo, semplice e istintivo, ha bisogno di questi segni; i sacerdoti, i dotti, le persone colte, no. Non è difficile riconoscere in questo una forma velata di gnosi: l’accesso ad una forma di conoscenza riservata a pochi crea l’illusione di trascendere la natura umana, di non aver bisogno di ciò di cui tutti hanno bisogno. Inutile far rilevare come, alla resa dei conti, i consacrati che seguono questo tipo di ragionamento, quando non usano la veste, lo fanno per i discutibili motivi di cui abbiamo parlato all’inizio del presente articolo, se non addirittura per ragioni ancor meno onorevoli. È, ancora una volta, l’angelo (anche se stavolta restringe la possibilità di de-materializzarsi ad una ristretta cerchia di privilegiati) che si rivela bestia.

In realtà, il consacrato è il primo ad aver bisogno della veste sacra, è il primo ad aver bisogno di un segno esteriore che gli ricordi, anche quando sarebbe più propenso a dimenticarlo, il suo stato di vita. La natura umana, come ben sappiamo, non è distrutta dalla grazia; tanto meno è distrutta dalla conoscenza di certe nozioni o dall’assunzione di uno stato di vita (gnosi). Da questo punto di vista, il sacerdote è un uomo come tutti gli altri, bisognoso, anche lui, di ordinare il corpo mediante il ragionevole utilizzo delle realtà sensibili. Per questo le costituzioni degli Ordini religiosi, fino alla recenti riforme, ordinavano al consacrato di non deporre mai la sacra veste: perfino durante la notte, se non si usava l’abito intero (distinto, ovviamente, da quello impiegato durante il giorno), bisognava portare l’abitino, ossia un piccolo scapolare dello stesso tessuto e colore della veste sacra. Il terzo Concilio plenario di Baltimora stabiliva che i sacerdoti potevano indossare il clergyman solo all’esterno (come d’abitudine nei paesi anglosassoni), mentre in chiesa e in casa (cioè anche nel privato) doveva tassativamente portare la talare. In molti seminari, i candidati ai sacri ordini dormivano con l’abito talare piegato e deposto sul petto: non si trattava, come alcuni vorrebbero, di un semplice memento mori, ma della logica applicazione del principio secondo cui l’abito religioso serve anzitutto al sacerdote per riconoscere se stesso. Nei bui momenti di sconforto, di scoraggiamento, di tentazione, quando la volontà interiore è meno propensa a ricordarsi degli impegni assunti e delle scelte fatte, è spesso un segno esteriore che ci richiama alla realtà e ci salva. Riconoscere questo, non significa trasformare l’uomo in un eterno fanciullo, sempre bisognoso di qualcuno o qualcosa che lo controlli; significa piuttosto prendere atto della natura intima dell’uomo (in cui l’angelo, in alcuni momenti, rischia di essere soppiantato dalla bestia) e predisporre gli opportuni rimedi. Di qui la necessità di usare la veste sacra come memento al consacrato del suo modo di essere. In questo stessa senso va inquadrata la prassi di portare la tonsura o chierica nei capelli, la quale peraltro, a differenza della veste, non poteva essere neppure deposta. L’abito non fa il monaco, ma aiuta ad esserlo.

5. Dignità e bellezza.

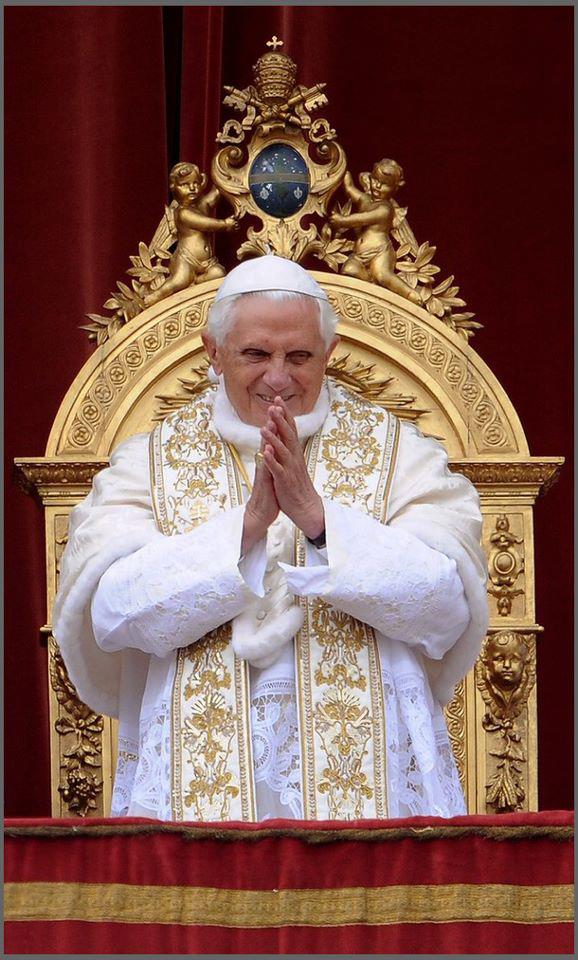

C’è poi un’ultima questione da affrontare. Secondo alcuni, il sacerdote deve sì essere identificabile come tale, ma per ottenere questo scopo basta un “segno di riconoscimento” qualsiasi: una crocetta, un tau, un colletto, qualunque cosa possa alludere alla sua funzione. Osserviamo, anzitutto, che un segno, per essere riconoscibile, dev’essere univoco: quindi, parlare di un “segno di riconoscimento” senza stabilire esplicitamente quale, non ha alcun senso. Oggi siamo arrivati al paradosso di sacerdoti i quali pensano di essere riconosciuti per una sorta di telepatia interiore, come se il loro modo di essere ce l’avessero scritto in faccia. Né c’è da stupirsene, visto che alludere ad un “segno di riconoscimento” senza definirlo, significa lasciare aperto il campo alle più disparate interpretazioni, anche a quelle telepatico-sensitive. In secondo luogo, un segno, per essere efficace, deve avere una qualche relazione evidente ed immediata (analogia) con la realtà che vuole significare. Ora, è indubbio che la veste sacra, per il fatto di avvolgere interamente chi la porta, rimanda in modo assai efficace al fatto della totale consacrazione a Dio. Il consacrato, anche esteriormente, è rivestito di Cristo. La sua separazione dal mondo (che non significa estraneità, visto che, tolti i casi di vita assolutamente contemplativa, continua in vario modo ad operare nel mondo) è denotata dall’uso di vesti radicalmente diverse da quelle comuni. I colori sobri e le stoffe poco pregiate rimandano alla scelta dell’umiltà e, per chi ne ha fatto voto, della povertà. Secondo la stessa logica, i Prelati, in ragione del proprio ruolo, indossano vesti dai colori e dai tessuti più preziosi. E tutto questo, senza considerare le simbologie proprie degli abiti dei singoli istituti, ricchissime di significati teologici e spirituali. Come, celebrando la Messa, il sacerdote – anche esteriormente – si spoglia di se stesso e si riveste di Cristo, così nella sua vita quotidiana il consacrato, che ha rinunciato a se stesso abbracciando un determinato stato di vita, deve testimoniare – anche esteriormente – la sua intima identificazione col Salvatore.

Per questo la veste sacra non dev’essere priva di una sua dignità estetica. Trascurare questo aspetto in nome della comodità o del funzionalismo, significa eliminare od oscurare la corrispondenza analogica tra simbolo e significato. Non di rado, oggi, vediamo abiti religiosi striminziti e di tessuto sottilissimo, che lasciano trasparire le vesti borghesi sottostanti e che sembrano fatti apposta per essere frettolosamente indossati quando ci si reca ad una funzione o si esce di casa. Nulla a che vedere rispetto alle vesti ampie, nobili e dignitose, ancorché poverissime, che si usavano prima delle recenti riforme. Le modifiche più notevoli si sono avute negli abiti delle religiose: ai lungi veli, ai soggoli inamidati, alle ampie gonne che scendevano fino al ginocchio, alle cinture, agli scapolari (cose, talvolta, di forma originale o insolita, ma sempre degne di una sposa di Cristo e comunque munite di una loro storia e di un loro significato), si sono sostituiti dei ridicoli tailleur stile anni Cinquanta, con gonna al ginocchio e giacchetta stilizzata. D’estate non è raro vedere le mezze maniche. Il soggolo è completamente scomparso e il velo si è trasformato in un esile fazzoletto, che lascia intravedere più capelli di quanti ne compra. Non è difficile scorgere, in queste stilizzazioni, il passaggio dall’abito come segno “escatologico”, la cui forma suggerisce la realtà che è chiamata a significare, all’abito come segno “di riconoscimento”, dotato di una funzione puramente convenzionale. E tutto questo senza tener conto delle conseguenze psicologiche di simili scelte: infatti, stilizzare o trascurare il segno che denota il proprio modo di essere, viene comunemente interpretato come negligenza e disinteresse verso il modo di essere in quanto tale.

6. Considerazioni finali.

Concludo con un tentativo di sintesi. L’abito religioso è il segno esteriore di una realtà interiore. Esso non è coessenziale a questa realtà, nel senso che non è indispensabile affinché questa esista (l’abito non fa il monaco), ma ne è la legittima espressione, conformemente alla natura dell’uomo, che essendo composto di anima e di corpo ha bisogno di servirsi delle cose visibili per cogliere meglio quelle invisibili (l’abito aiuta ad essere monaco). Spogliarsi del segno esteriore non implica la cessazione della realtà interiore; ma è visto dagli altri o come un suo svilimento (vergogna per ciò che si è) o come un tentativo di inganno (fingersi ciò che non si è). Quindi non è in alcun modo funzionale alle relazioni col prossimo, che, al contrario, hanno come presupposto la chiarezza, anche esteriore, dei ruoli. Queste considerazioni, se valgono per il prossimo, valgono a maggior ragione per il consacrato stesso, il quale, per primo, ha bisogno di un segno che gli ricordi sempre, anche quando sarebbe più propenso a scordarlo, la propria condizione. In quanto simbolo (realtà materiale che allude ad una realtà spirituale), la veste sacra deve avere una corrispondenza analogica con ciò che significa: in altre parole, deve in qualche modo rimandare, nel colore e nella forma, alle caratteristiche dello stato di vita che è chiamata a rappresentare. I segni di riconoscimento convenzionali (crocette, colletti, tau), come pure gli abiti stilizzati e imbruttiti che hanno rimpiazzato le dignitose vesti tradizionali, non soddisfano questo requisito, quindi sono da scartare. Essi denotano, tutt’al più, una funzione (come quella di un impiegato che porti un cartellino di riconoscimento), ma non un modo di essere: non sono sufficienti a fare della veste religiosa quel “segno escatologico” di cui parlano gli autori di spiritualità. Anzi, a causa della loro bruttezza ed ordinarietà, finiscono per svilire, a livello psicologico, anche la realtà che significano.

L’esperienza dimostra quanto abbiamo tentato di spiegare a parole. Nel corso della storia, l’abbandono della veste sacra è sempre coinciso con periodi di forte decadenza spirituale. Ad avere in uggia la forma tradizionale dell’abito sacro erano, per esempio, i chierici frivoli e libertini del XVIII secolo. Quanto al clero moderno, l’ostentata noncuranza nei confronti dei segni esteriori fa riscontro ad una mondanizzazione e ad una crisi d’identità (disciplinare e dottrinale) senza precedenti.

Del resto, la decadenza della religiosità esteriore è, ad un tempo, causa ed effetto della decadenza della religiosità interiore, poiché la mente umana è fatta in modo tale da conoscere invisibilia per visibilia. Trascurando il segno visibile, si finisce a poco a poco per perdere il contatto con la realtà invisibile da esso rappresentata. Parallelamente, chi non è più in grado di cogliere adeguatamente le cose spirituali non avverte più il bisogno di esprimerle in forma materiale. Si tratta di un circolo vizioso (abyssus clamat abyssum), dal quale è possibile uscire solo col recupero dei sani concetti della filosofia e della teologia tradizionali e col ritorno alla secolare prassi della Chiesa cattolica.

tratto dal sito www.messainlatino.it

CITTA’ DEL VATICANO – “Il mio auspicio è che il Papa scriva un’enciclica sulla Liturgia, proprio a partire dalla fede, e che i cardinali, i vescovi e i sacerdoti, lo assecondino di più su questi temi”. Così mons. Nicola Bux, docente alla Facoltà teologica pugliese e consultore presso le Congregazioni perla Dottrina della fede e per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti, commenta alla Radio Vaticana quanto detto dal Papa nel videomessaggio per la cerimonia conclusiva del Congresso Eucaristico internazionale di Dublino sul fatto che i desideri dei Padri Conciliari circa il rinnovamento liturgico sono stati oggetto di “molte imcomprensioni ed irregolarità” e che “la revisione è rimasta ad un livello esteriore”.

CITTA’ DEL VATICANO – “Il mio auspicio è che il Papa scriva un’enciclica sulla Liturgia, proprio a partire dalla fede, e che i cardinali, i vescovi e i sacerdoti, lo assecondino di più su questi temi”. Così mons. Nicola Bux, docente alla Facoltà teologica pugliese e consultore presso le Congregazioni perla Dottrina della fede e per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti, commenta alla Radio Vaticana quanto detto dal Papa nel videomessaggio per la cerimonia conclusiva del Congresso Eucaristico internazionale di Dublino sul fatto che i desideri dei Padri Conciliari circa il rinnovamento liturgico sono stati oggetto di “molte imcomprensioni ed irregolarità” e che “la revisione è rimasta ad un livello esteriore”.